【我が家の濾過水槽付きメダカ循環システム|2025年夏バージョン】

我が家では、屋外でメダカを無電源・無換水・無加温で安定して飼育・繁殖することを目指して、独自の循環システムを組んでいます。

この2025年夏の最新構成では、特に「濾過水槽」の設計を最適化し、繁殖効率と水質の安定性を両立させました。

この記事では、現在の運用構成とその狙い、そして実際に行き着いた試行錯誤の結果も含めて詳しく紹介します。

ぜひ最後までご覧ください。

基本方針とシステム概要

- 完全屋外・無電源・無加温・無換水

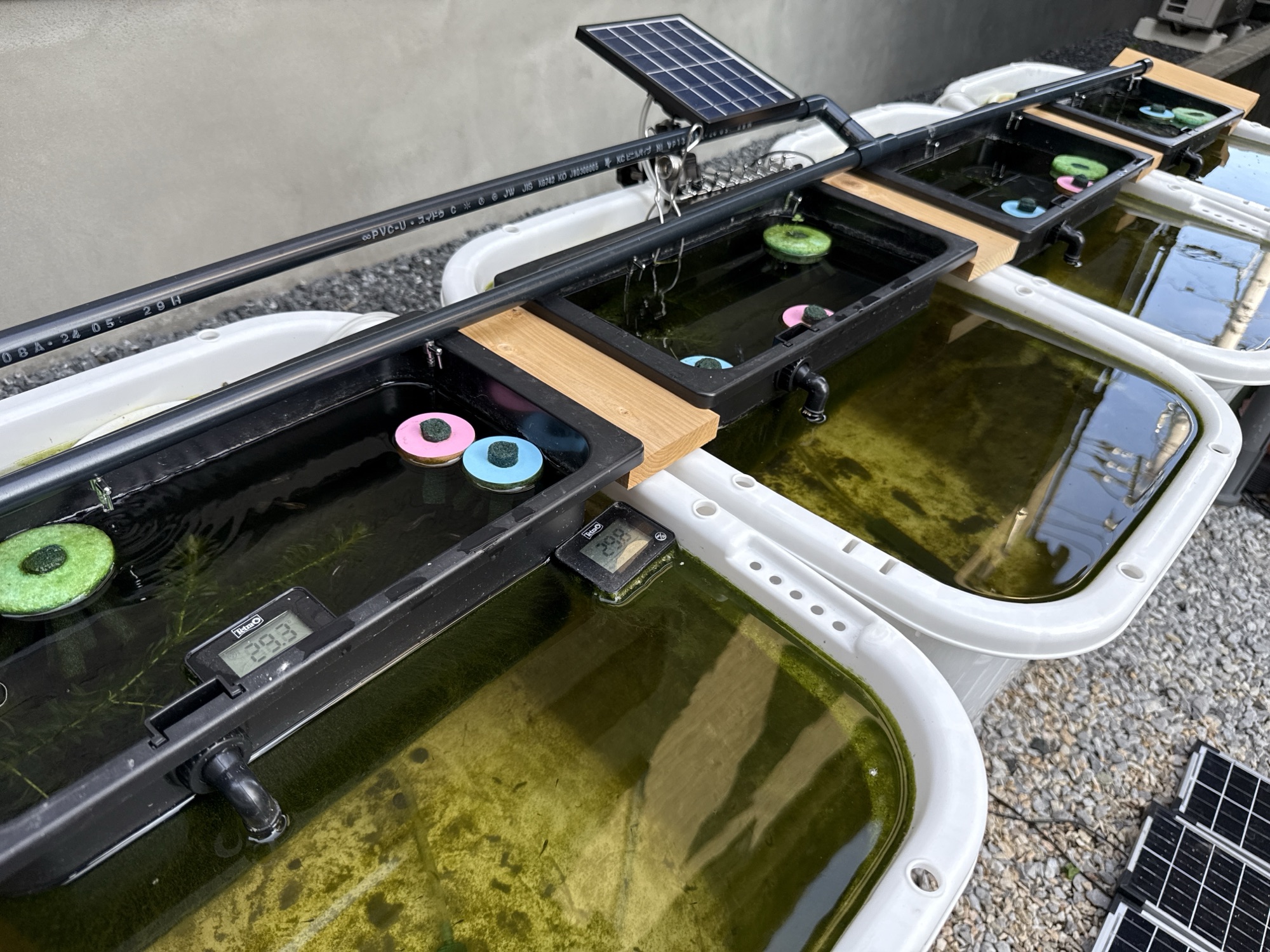

- ソーラーポンプを活用した昼間限定の自動循環

- 水量を活かした安定性重視の構成

- 各タライは系統分離。採卵は基本「自由孵化」

- 底掃除は秋に一斉実施。それまで汚れ・フンは自然分解に任せる

濾過水槽の詳細構成(左右+奥に計4基、各8L)

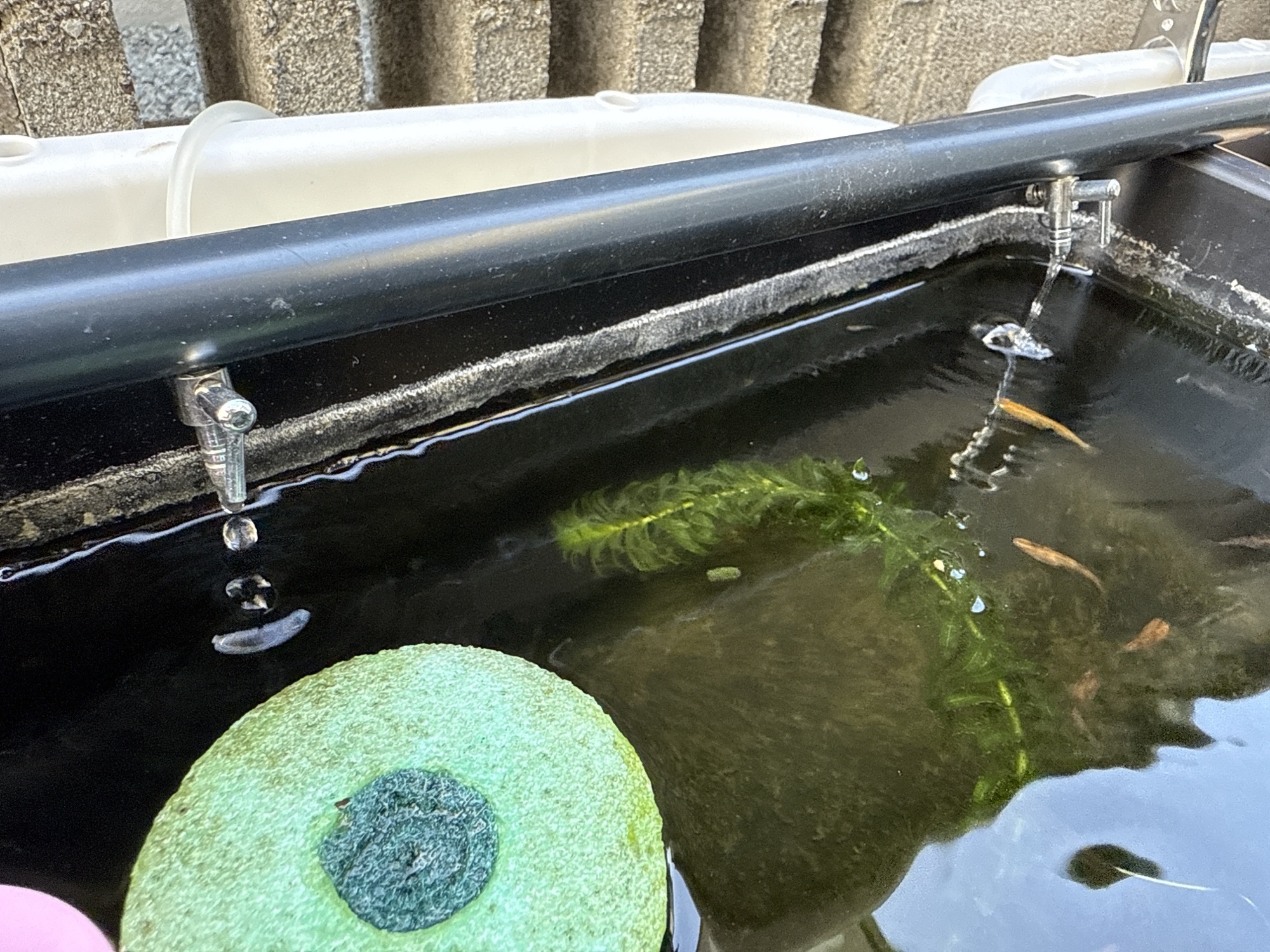

- 上層:ウールマット(汚水入口と配水口の吸水部のみに設置)

- 中層:アナカリスを浮かせ配置。酸素供給&硝酸塩の吸収源に

- 下層:リングろ材。バクテリアの定着層として安定稼働

- 生体:ヒメタニシを各槽に1〜2匹導入(分解&コケ制御要員)

- フタ:金網のみ。酸素供給を優先しつつ虫の侵入を防止

- 流れ:中央タライ → 左右の濾過水槽を経由 → 各タライに配水 → オーバーフロー → 塩ビ管で奥の濾過水槽へ → 濾過 → 中央タライへ戻る

- 排水:底部から常時自然排出される傾斜設計。ゴミが滞留しにくい構造(Tetra テトラ じょうろでキレイメダカ鉢)

採卵と繁殖の考え方

- 原則として自由孵化。産卵床の回収は最小限

- 親メダカは8Lケースで隔離飼育し、卵のみを大タライへ

- タライ底のバイオフィルムや微生物層は針子の餌として活用

- 産卵・孵化シーズン中(春〜秋)は底掃除を一切行わず、環境を維持

- 秋の採卵終了後に、全タライの底を一斉掃除。それまでは構造で勝負

フンと藻の制御:エビとタニシ再導入の経緯

一度はフンの蓄積が気になって各タライからミナミヌマエビとヒメタニシを排除しましたが、

藻(特に糸状藻)が異常に増えてしまったため再導入を決断。

結果、25℃を超える時期からエビもタニシも本領を発揮し、藻が劇的に減少。

タニシのフンは増えるものの、それ以上に「藻による酸欠・針子絡まり」の方が致命的であると判断し、現在は各タライに適度な数を維持しています。

底掃除は秋にまとめて:自由孵化環境の維持戦略

針子の初期餌となるバイオフィルムや底面の微細藻類を守るため、春〜秋のあいだは底掃除を行いません。

撹拌によって底面に酸素が供給されているため、嫌気化のリスクも最小限。

秋、採卵が完全に終了した段階で、すべてのタライの底を吸い取り掃除。

このサイクルで1年まわしていく構成です。

現在の様子と観察状況

このように、我が家では「自然とのバランス」「手間を最小限に抑える構成」「確実に繁殖できる仕組み」の3つを軸に、

屋外メダカの循環飼育を楽しんでいます。

自分なりのスタイルで、少しずつ最適化してきたこの構成が、どなたかの参考になればうれしいです!

コメント